- DPA

Als er das erste Mal an einem Steuerrad stand, war Karl Hofstätter neun Jahre alt. «Da konnte ich gar nicht drübergucken», erinnert sich der Kapitän fast 60 Jahre später. Kurzerhand habe man ihm eine umgedrehte Bierkiste als kleines Podest hingestellt. «Das war für so einen Dreikäsehoch natürlich ein tolles Gefühl.»

Heutzutage sitzt Hofstätter entspannt auf einem ledernen Sessel und manövriert die «Königin Silvia» mit der Hand an der Hauptsteuerung. Anstelle eines großen Rads braucht er dafür nur noch einen kleinen Hebel zum Drehen.

Als Kapitän und Geschäftsführer der Weißen Flotte Heidelberg ist Hofstätter im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen unterwegs. Und im weitesten Sinne einer der Nachfolger der Großherzoglich Badischen Rheindampfschifffahrtsgesellschaft, die vor 200 Jahren - am 22. September 1825 - in Karlsruhe gegründet wurde. «Als erste Firma wollte sie Personen und Fracht zwischen Mannheim und Basel befördern», heißt es in der Festschrift zu 200 Jahre Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Kleiner Karl bekam Fernweh am Neckar

Hofstätter ist in Neckargemünd aufgewachsen. «Wenn ich Schiffe gesehen habe, habe ich Fernweh gekriegt», erzählt er. Vom Wirtschaftsgymnasium in Heidelberg sei er lieber mit dem Schiff als mit dem Bus heimgefahren. «Die Eltern haben gemotzt, weil das viel länger gedauert hat.»

Ende der 1970er habe die Fernsehserie «MS Franziska» seinen Wunsch bekräftigt, Binnenschiffer zu werden. In der Schule ging es etwa um Elektronik und Steuerung. «Und man lernt kochen», sagt Hofstätter. An Brandteig und Gulasch erinnere er sich. Zu Hause koche aber seine Frau. «Sie kann das viel besser.»

Rund 800 Kapitäne und Schiffsoffiziere gibt es heute in Deutschland laut ihrem Verband - ohne Hochsee- und Küstenfischerei. Hofstätter hat nach sieben Jahren das Schifffahrtspatent - das Schiffsführerzeugnis - gemacht. «Schifffahrt lernt man nicht aus einem Buch», ist er überzeugt.

«Heute ist schönes Wetter, alles easy Ententeich», sagt er beim Blick voraus. Aber Flüsse hätten Untiefen. Bei Hochwasser mit Strömungen anlegen, mit Windböen umgehen, die verzögerte Reaktion eines Schiffs bedenken - dafür brauche man Erfahrung. «Und jedes Schiff ist anders.»

Immer wieder sind zudem Kanuten, Stand-up-Paddler oder Tretboote mitten auf dem Neckar unterwegs. «Da bleibt mir nur zu hupen», sagt er - und tut's.

Herausforderungen für Binnenschiffer

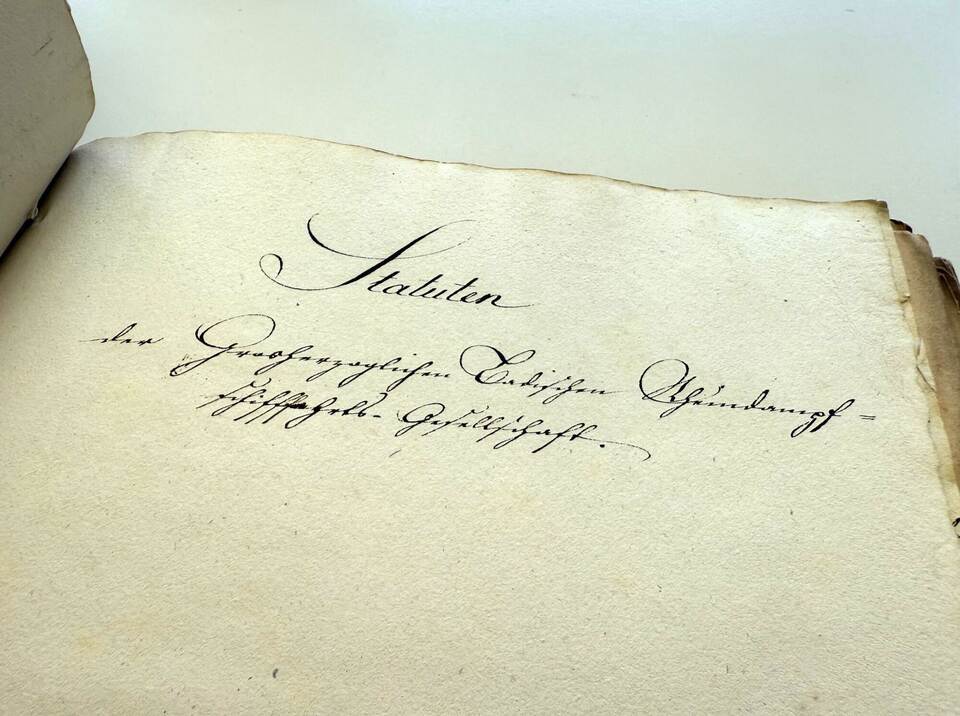

Im Generallandesarchiv Karlsruhe schlummern die Statuten der Großherzoglich Badischen Rheindampfschifffahrtsgesellschaft. Elf Seiten. In Artikel 3 geht es um den Zweck: den Rhein mit Dampfbooten «zu jedem nicht verbotenen Zweck zu befahren, und auf solchen Menschen, Waaren und Landeserzeugnisse aus badischen Häfen in badische Häfen zu verbringen (...)».

Das Auftauchen erster Dampfschiffe war nach Worten von Geschichtsprofessor Kurt Möser vom KIT eine wirkliche Revolution. Mit ihnen seien der

Passagiertransport aufgekommen und der Gütertransport ausgebaut worden. Vielerorts siedelten sich Firmen an. Vor allem dank der Schifffahrt seien mittelgroße Städte wie Mannheim um ihre Häfen herum gewachsen.

Für Karlsruhe wichtig war damals der Rheinzugang im heutigen Eggenstein-Leopoldshafen, wie Katrin Kranich vom dortigen Gemeindearchiv sagt. In den 1820er und 30er Jahren hätten sich Schiffsverbindungen von und nach Mainz beziehungsweise Köln etabliert. Auf einem Fahrplan sind sogar Preise für den Transport von Pferden ausgewiesen.

Im Güterverkehr wurden mit der Zeit laut Möser Motorschiffe immer wichtiger, während der Personenverkehr Konkurrenz von der Eisenbahn bekam: Sie sei schneller und fahre zielgerichteter ins Land hinein, sagt der Experte für Technikgeschichte. Reiner Ausflugsverkehr aber müsse nicht so schnell sein.

«Man lernt die Menschen kennen, wie sie ticken»

Auch Kapitän Hofstätter war 26 Jahre lang mit einem Flusskreuzfahrtschiff, der «Liberté», unterwegs: «Von der Nordsee bis zum Mittelmeer, und nach der Wende bis nach Budapest und Polen.» Tausende Kilometer habe er zurückgelegt. «So viel wie vielleicht kaum einer.»

Erlebt hat Hofstätter in all den Jahren so einiges. «Man lernt die Menschen kennen, wie sie ticken.» So seien deutsche Gäste oft anfangs kritisch und später engste Freunde. Bei Schweizern sei es eher mal umgekehrt gewesen.

Dabei gaben er und seine Frau alles, wie Hofstätter erzählt. Um den steigenden Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu werden, bauten sie ihre «Liberté» immer weiter aus. Eine zweite Etage kam dazu, Zimmer wurden komfortabler, Doppelstockbetten entfernt. «Wir hatten Whirlpool und Sauna an Deck.»

Zudem beschafften sie ausreichend Essen und Getränke. In Paris habe er dafür sogar mal auf einen Roller ausweichen müssen. «Auf dem Trittbrett habe ich Bierkisten gestapelt», erinnert er sich. Einen schwer beladenen Rucksack auf dem Rücken. Am Lenker hätten an beiden Seiten prallvolle Tüten gebaumelt.

Ans Aufhören denkt er nicht

Doch die «Liberté» bedeutete auch eine Sieben-Tage-Woche an Bord. Immer unterwegs, immer auf sich allein gestellt sein. 2008 stieg Hofstätter daher in die Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt ein, wurde gewissermaßen sesshaft, und befördert seither Touristen - sowie seit Corona vermehrt wieder Einheimische.

Mit seiner Frau habe er die Gastronomie ausgebaut, Angebote auch im Winter geschaffen. Als Flaggschiff der Weißen Flotte kam 2016 die «Königin Silvia» dazu, die die «echte» Königin aus Schweden schon mehrfach besuchte.

An die Begegnungen mit der gebürtigen Heidelbergerin erinnert sich Hofstätter gut: Einmal sei die Königin extra auf die Knie gegangen, um seine kleine Tochter zu begrüßen. «Beim nächsten Mal hat sie sogar nachgefragt, wie es ihr geht.»

Im vergangenen Jahr habe er die Geschäftsführung seinem Sohn übertragen. Als Kapitän helfe er gerne aus. «Aber auf das Alltagsgeschäft habe ich keine Lust mehr.» Gefragt, wann er mit nun 67 seine letzte offizielle Fahrt plant, reagiert Hofstätter fast schon empört: «Letzte Fahrt?!»

© dpa-infocom, dpa:250918-930-52170/1