Freiburg. „Bitte vor Besuch anläuten. Prego suonare il campanello“ ist auf dem Klingelschild vor dem Haus in Ascona zu lesen. Lebhaft ist dieses Bild Pedro Riz à Porta in Erinnerung – er ist acht Jahre alt, als sein in diesem Anwesen lebender Großvater stirbt: Julius Bissier, der Maler, dessen später Ruhm den jahrzehntelangen Einzelgänger nicht zum Gesellschaftsmenschen machte. Wie dieses lange verkannte künstlerische Genie dachte und lebte, wie weit er mit seinen Gedanken, Zeichnungen, der Malerei und den Töpferarbeiten seiner Zeit voraus war, das lässt sich nun in der Ausstellung „Im Raum meiner Imagination. Julius Bissier und Ostasien“ im Augustinermuseum seiner Heimatstadt Freiburg augenfällig nachvollziehen.

Dabei ist es ein Zufall, der für die lebenslange Beschäftigung Bissiers mit diesem Thema sorgt: Ernst Grosse, bedeutender Ethnologe und Kunstwissenschaftler, glaubt bei der ersten Ausstellung des Freiburgers im Jahr 1919 in den Gemälden „Tulpe“ und „Heiliger Hieronymus“ Ostasiatisches zu erkennen. Bissier hat sich eigentlich gerade der Neuen Sachlichkeit verschrieben, doch er empfindet diese Werke zunehmend als leblos. An die Stelle von Öl und Mittelformat treten Tusche und kleine Papierbilder.

Heftige Schicksalsschläge

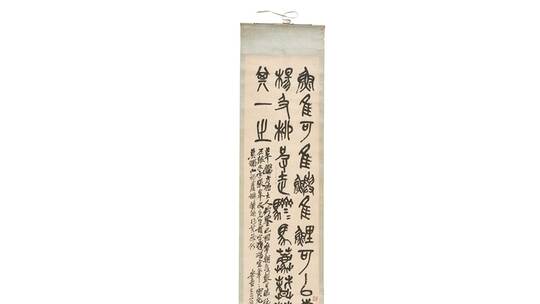

Ende der 1920er-Jahre dann die Schaffenskrise, aus der ihn Begegnungen mit Willi Baumeister und Constantin Brâncuși herausführen: Er beschäftigt sich – auf Anraten des Stuttgarters – mit zwei geografischen Elementen: Gerade und Welle. 1934 beginnt er mit einem Thema, das ihn bis zu seinem Tod beschäftigen wird: Kleinformatige, mit schwarzer Tusche gesetzte Linien verbindet er zu Zeichen. Keine, die lesbar sind oder kalligraphisch. Die Bedeutung liegt für Bissier in der Form, nicht im Inhalt. Nach den heftigen Schicksalsschlägen – dem Tod seines kleinen Sohns Uli und dem Verlust aller Arbeiten durch den Atelier-Brand im Jahr 1934 – beginnt er, „seine Kunst zu radikalisieren“, sagt Kuratorin Isabel Herda. Wie sich diese Zeichen entwickeln, wie Bissier versucht, die Zusammenhänge des Lebens zu erfassen und darzustellen, zeigt die Schau eindringlich in der Reihe der „Männlichen und weiblichen Einheitszeichen“. Zwei Elemente, die sich berühren, manchmal durchdringen, in dicken schwarzen Tuschestrichen, häufig mit aufstrebender Vertikale und breiter Horizontale.

Entfremdung vom Christentum

Eine Kunst, die weder verkäuflich, noch systemkonform ist. Und so zieht die Familie mit Tochter Dorothee 1939 nach Hagnau am Bodensee. Frau Lisbeth, ehemalige Schülerin des Künstlers, ist mit ihrer Weberei die Ernährerin, während Bissier sich weiter zurückzieht, „Tarnbilder“ malt, die selbst in ihrer Gegenständlichkeit nicht verleugnen können, woher die Vorbilder rühren. Der Daoismus und frühe chinesische Kosmologie gewinnen für ihn an Bedeutung – auch durch die Entfremdung vom Christentum. Wie stark die Linien-Zeichen des Yijing, dem chinesischen „Buch der Wandlungen“, ihn beeinflusst haben, zeigen zahlreiche Arbeiten, aber auch, wie sehr der Künstler seine Welt der Zeichen verinnerlicht hat, indem alle Tusche-Bilder, die an einem Tag im März 1964 entstanden sind, ausgestellt werden. Da hat Bissier bereits beim Betrachten zeitgenössischer japanischer Kunst „eine erschütternde Identität mit meinen Tuschen“ festgestellt. Denn inzwischen erlebt er eine ebenso überraschende wie rasante Alterskarriere: 1958 richtet der Kunsthistoriker Werner Schmalenbach eine große Schau in der Kestner-Gesellschaft in Hannover aus, der Ausstellungen auf der Biennale in Venedig und der documenta in Kassel, in New York, Brüssel, Jerusalem, Chicago und weitere folgen. 1961 kauft Bissier die Casa Rondine in Ascona. Weiterhin zurückgezogen, getrieben von der Angst vor dem weißen Blatt und trotzdem – oder vielleicht deswegen – unermüdlich arbeitend. Am 18. Juni 1965 stirbt Julius Bissier – ohne jemals Ostasien mit eigenen Augen gesehen zu haben.