- Nico Roller

Pforzheim. Bausätze lassen viel Raum für die schöpferische Eigenleistung.

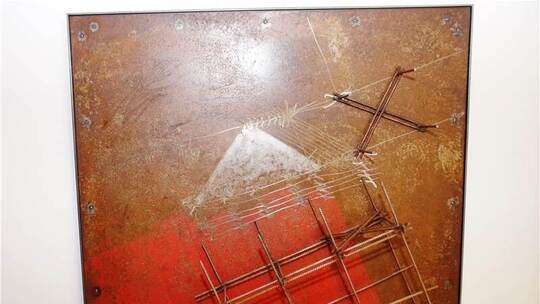

Stahl, Eisen, Flex, Schweißgerät und Rost. Das sind die Arbeitsutensilien von Georg Seibert. Klingt zunächst sonderbar. Funktioniert aber hervorragend. Aus diesen Dingen schafft Seibert seine Kunstwerke, die schon in ganz Deutschland zu sehen waren. Aktuell ist eine Ausstellung von ihm im Kunstraum Belrem 8 in Dillweißenstein zu bewundern. Er präsentiert dort einen Querschnitt seines Werkes, zeigt große und kleine Skulpturen, Schmuck und Wandbilder.

„Nach 50 Jahren komme ich wie ein verlorener Sohn zurück“, sagt Georg Seibert. Seit 1962 lebt und arbeitet er in Berlin. Seine Heimat hat er aber nie vergessen. Aufgewachsen ist er in Würm, in Pforzheim hat er eine Goldschmiedelehre absolviert und erfolgreich ein Studium an der Kunst- und Werkschule hinter sich gebracht. Und so erscheint es fast wie ein versteckter Hinweis an diese Zeit, dass es in der Ausstellung in Dillweißenstein auch etliche Schmuckobjekte zu sehen gibt: Miniaturen für den Hals und zum Anstecken. In seinen Schmuckminiaturen dient Seibert die Farbe als Ausdrucksmittel. Es scheint fast, als wolle er damit den Blick des Betrachters lenken und ihm über Farbe und Form eine Botschaft vermitteln. Schmuck ist bei ihm mehr als ein Accessoire für Wohlhabende, es wird zum Träger einer Aussage.

Besonders eindrucksvoll: seine Miniatur mit dem Titel „Der Wächter von Rissani“. Hier erzeugt Seibert ein realistisches Bild der marokkanischen Wüstenstadt durch fotomechanisches Modellieren in Wachs. Neben seinen Schmuckminiaturen zeigt die Ausstellung in Dillweißenstein auch einige Skulpturen des Künstlers. Sie sind unterschiedlich groß und bestehen aus verschiedenen Materialien, aber sie haben eines gemein: das Haus als zentrales Thema. „Das Haus ist unsere zweite Haut“, sagt Seibert. Seine Skulpturen sind massiv, bestehen aus Metall, aus Blech und aus Stahl.

Trotzdem erscheinen sie nicht als starre, abgeschlossene Gebilde, die keine Veränderung zulassen. Im Gegenteil: Es sind Bausätze, die Raum schaffen für die schöpferische Eigenleistung des Betrachters. Auf diese Weise schafft Seibert etwas Paradoxes: Er vereint das Gegenständliche und das Abstrakte in einem Objekt. Der Betrachter wird fast schon selbst zum Künstler, wenn er aus dem Bausatz ein Objekt zusammensetzt, das seinem ureigenen Denken entspringt. So gelingt es Seibert, die gewohnte Grenze zwischen dem betrachteten Objekt und dem betrachtenden Subjekt zumindest zu verwischen

Die Ausstellung „Vom Gold zum Stahl zum Rost“ ist noch bis zum 18. Februar zu sehen.