Frankfurt. Irgendwie müssen diese Künstlerinnen krank gewesen sein, die das Städel Museum in einer großen Ausstellung präsentiert: Krank nach der Anerkennung ihrer Kunst, krank nach der Möglichkeit, eine künstlerische Ausbildung zu erhalten, wurden Frauen in Deutschland doch bis 1919 an keiner Akademie aufgenommen. Aber sie wehrten sich: Paris wurde zum Zufluchtsort. Hier trafen sich Malerinnen und Bildhauerinnen, um sich in privaten Kunstakademien oder sogenannten Damenateliers bei renommierten französischen Künstlern ausbilden zu lassen. Das kostete sie zwar zwei- bis dreimal so viel wie männlichen Kollegen, und der Unterricht fand nur einmal in der Woche statt. Doch sie unterstützten sich gegenseitig, knüpften professionelle Netzwerke.

„Der reine Mann ist das Ebenbild Gottes, des absoluten Etwas, das Weib, auch das Weib im Manne, ist das Symbol des Nichts.“

Otto Weininger (1903)

80 Gemälde und Skulpturen von insgesamt 26 Künstlerinnen sind noch bis 27. Oktober in Frankfurt zu sehen: Frauen, die sich mit großer Eigenständigkeit und Professionalität in einem durch männliche „Künstlergenies“ bestimmten Kulturbetrieb durchsetzten. Die Schau führt eindrücklich vor Augen, wie groß der blinde Fleck der Kunstgeschichtsschreibung in Bezug auf Malerinnen und Bildhauerinnen tatsächlich ist.

Die Rolle der Frau beschränkt sich auf Küche, Kirche, Kinder.“

Kaiser Wilhelm II. (um 1900)

Um dem Publikums- und Zeitgeschmack zu entsprechen, wandten sich zahlreiche Künstlerinnen tatsächlich Szenen des täglichen Lebens, Darstellungen von Mutter und Kind oder Interieurs zu. Auch um wie die Malerin Dora Hitz ihren expressiven, dynamischen Malstil zu demonstrieren. Oder sie gingen Risiken ein, wie Ida Gerhardi: Vor Ort entstanden Bilder aus dem Pariser Nachleben, wie „Can-Can-Tänzerinnen bei Bullier“ von 1904.

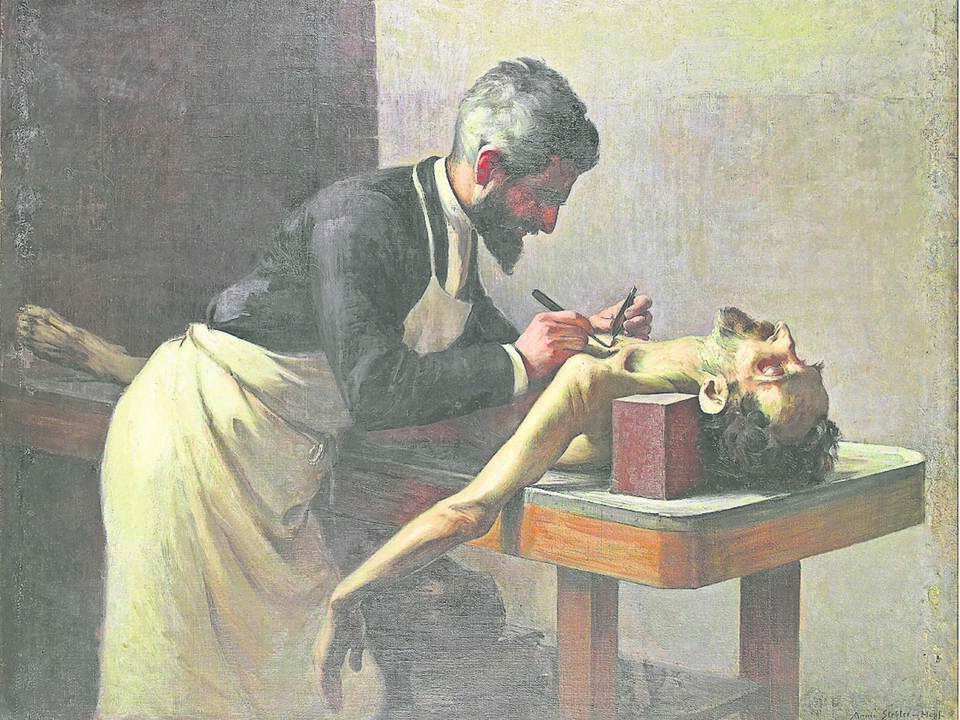

Eine Zeit, in der Frauen nur in männlicher Begleitung in solchen Vergnügungslokalen akzeptiert wurden. Oder Annie Stebler-Hopf: Ihr Gemälde „Am Seziertisch“ (um 1889) wurde zwar im Pariser Salon ausgestellt, provozierte allerdings den Zorn der Kritiker, die es als „unweiblich“ ablehnen.

„Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt, dass das Weib weder zu großen geistigen noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist.“

Arthur Schopenhauer (1851)

Bildhauerei galt als „unweiblichste“ aller Künste. Nicht nur angesichts der körperlichen Anstrengung, sondern weil Frauen die Fähigkeit dreidimensionalen Arbeitens schlichtweg abgesprochen wurde. Eine Ausnahme bildete die Städelschule, an der bereits 1893 die junge Kunststudentin Louise Schmidt als erste in die Bildhauerklasse aufgenommen wurde. Sie ist in der Ausstellung mit ihrer Skulptur „Sonnenanbeter“ – ein männlicher Akt in Marmor – vertreten. Und wie erfolgreich sie auch als Lehrende war, zeigt das Werk „Stehende mit Krug“ von Marg Moll aus dem Jahr 1928.

„Die Städelschule soll für alle Kinder der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ohne Unterschied des Geschlechts zugänglich sein.“

Der Stifter Johann Friedrich Städel (1817)

Die vielfältigen Pariser Erfahrungen beeinflussten das Schaffen der Künstlerinnen auch nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt. Sie brachten einen freieren, emanzipierten Lebensstil sowie neue Ideen hinsichtlich der Ausbildung und Lehre mit und trugen zu ihrer Verbreitung bei. Leuchtendes Beispiel: Ottilie W. Roederstein. Das im Städel Museum verwahrte Roederstein-Jughenn-Archiv war nicht nur Anlass für die Roeder stein-Retrospektive im Jahr 2022, sondern auch für die aktuelle Ausstellung, in der sich das Kuratorenteam Eva-Maria Höllerer, Aude-Line Schamschula und Alexander Eiling auf eine detektivische Fahndung nach Künstlerinnen und ihren Werken im Umfeld Roedersteins begab.

„Ich wollte nicht für eine Frau gut malen, sondern für einen Künstler.“

Ottilie Roederstein

Roederstein, 1859 in eine kunstsinnige Familie in Zürich hineingeboren, begann früh mit dem Malunterricht, bildete sich in Berlin weiter, um schließlich gegen den Widerstand der Eltern nach Paris überzusiedeln. Sie gehörte zu den ersten Künstlerinnen, die abends Aktmalerei studierten, besaß ein eigenes Atelier, wurde auf der Pariser Weltausstellung 1900 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die international renommierte Malerin unterrichtete bereits an der Seine, ehe sie 1891 an der Seite ihrer Lebensgefährtin, der Gynäkologin Elisabeth Winterhalter, an den Main zog. Wie ihr Kollege Wilhelm Trübner unterrichtete sie in den privat geführten Städelateliers.

Die Städelschule nahm bereits seit 1869 Frauen in einem separaten „Damenatelier“ für Malerei auf und ermöglichte schließlich ab 1904 Frauen einen gleichberechtigten Zugang in alle Klassen. In den 1920er-Jahren erhielten Frauen das Wahlrecht und Künstlerinnen wurde deutschlandweit gleichberechtigter Zugang zu staatlichen Kunstakademien gewährt. In Frankfurt war auch die Zeit des „Neuen Frankfurt“ angebrochen, mit der gesellschaftlichen sowie städtebaulichen Erneuerung und einer jungen selbstbestimmten Generation von Künstlerinnen. Bis die Nazis all dies zunichte machten.

„Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter.“

August Bebel (1833)

Vortrag im PZ-Forum in Pforzheim

Claudia Baumbusch wird in ihrem Vortrag am Montag, 16. September, 19 Uhr im PZ-Forum über die Ausstellung und Kunst von Frauen sprechen. Tickets unter www.pz-forum.de oder (07231) 933-125.