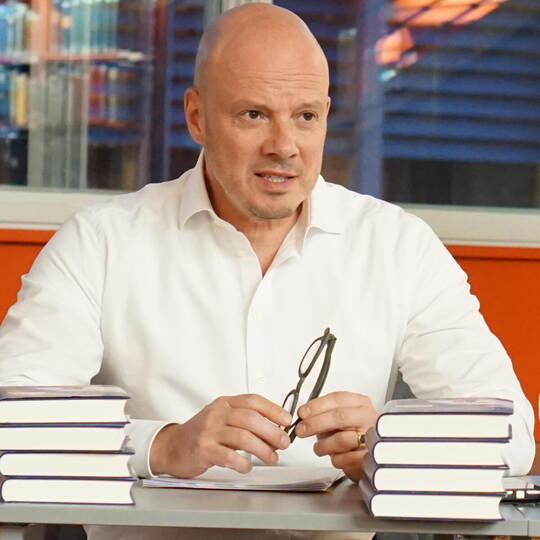

Der Krieg ist zu Ende. Das Land liegt in Trümmern, Millionen Tote sind zu beklagen – das ist die eine Seite des Sommers 1945. Die andere ist der Neuanfang, der in der Luft liegt. Wie dieser gelang und wie sich diese Übergangszeit nach dem Ende des Dritten Reichs angefühlt hat, dem hat Oliver Hilmes in seinem neuen Buch nachgespürt. Am Montag, 5. Mai, ist der Historiker mit „Ein Ende und ein Anfang. Wie der Sommer 45 die Welt veränderte“ im PZ-Autorenforum zu Gast. Im Interview spricht er über seine Recherche 80 Jahre nach Kriegsende – und erzählt, welche Geschichten ihn besonders berührt haben.

PZ: Herr Hilmes, wenn Sie den Sommer 1945 mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre es?

Oliver Hilmes: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen: Umbruch. Im Sommer 45 befindet sich alles im Umbruch – die Welt, Deutschland, die politische Ordnung. Alles wird vom Kopf auf die Füße und von den Füßen auf den Kopf gestellt.

Sie beschreiben den Nachkriegssommer in Ihrem Buch in vielen Einzelschicksalen. Wie schwierig war es, die Stimmung nach Kriegsende 80 Jahre später so detailliert einzufangen?

Als Historiker ist man es gewohnt, bestimmte Zusammenhänge oder bestimmte Zeiten zu rekonstruieren. Und das macht man eben am besten, indem man Quellen befragt, also Tagebücher, Zeitungsartikel, Briefe, das heißt Dokumente, die in der damaligen Zeit entstanden sind. Und da hatte ich einen großen Fundus zur Verfügung.

Für spätere Generationen sind die Geschichten, die Sie schildern, teils unbegreiflich. Ging es Ihnen bei der Recherche auch so?

Klar. Ich war zum Beispiel überrascht, wie schnell doch bestimmte Dinge wieder auf die Beine kamen.

Welche waren das?

Zum Beispiel das kulturelle Leben. Wenige Wochen nach der Kapitulation und nach dem Kriegsende haben die Berliner Philharmoniker schon wieder ein erstes Konzert gespielt. Die Staatsoper in Berlin wurde wiedereröffnet, Theater, Cafés und Restaurants nahmen den Betrieb auf. Als sprichwörtlich die Ruinen noch dampften und brannten, zeigten nicht wenige Kinos schon wieder Filme. Das hat mich überrascht, dass so schnell so etwas wie Alltag wieder einkehrte.

Bedrückendes Kapitel deutscher Geschichte in Pforzheimer Bibliothek

Wie erklären Sie sich das?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das Leben musste irgendwie weitergehen. Und wenn man sich zum Beispiel die Kultur anschaut, hatten natürlich auch die Alliierten ein Interesse daran, dass die Menschen eine gewisse Ablenkung und Abwechslung wieder erlebten. Die Restaurants und Cafés waren natürlich auch zur Versorgung der Menschen wichtig.

Immer weniger Zeitzeugen können von damals berichten. Sehen Sie Ihr Buch deshalb auch als Beitrag zur Erinnerungskultur?

Das sind große Worte. Ich freue mich natürlich, wenn mein Buch dabei behilflich ist, diese Zeit wieder auferstehen zu lassen. Die Nachgeborenen, zu denen ich zähle – zu denen aber auch schon die Generation meiner Eltern gehört –, können das nicht mehr aus eigener Anschauung wiedergeben.

Sie schildern in Ihrem Buch Schicksale vom US-Präsidenten bis zum Ottonormalbürger in Deutschland. Gab es eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat?

Eine ganze Reihe sogar. Zum Beispiel die Geschichte der Else Tietze. Einer Berliner Hausfrau, Rentnerin, die nicht weiß, ob ihre Kinder überlebt haben und für die Else nun zum ersten Mal in ihrem Leben ein Tagebuch führt. Sie hat nie etwas aufgeschrieben. Aber jetzt will sie. Im Frühjahr und Sommer 45 schreibt sie ein Tagebuch, um ihren Kindern, wenn sie denn überlebt haben, Rechenschaft abzulegen. Auch die Geschichte von Gustav Senftleben ist sehr bewegend.

Wer war er?

Ein junger Mann, der wirklich mit Ach und Krach das Dritte Reich überlebt hat, der in den letzten Monaten sogar noch zum Tode verurteilt worden war wegen Fahnenflucht. Das Urteil wurde nur nicht vollstreckt, weil das Regime am Ende war. Und was macht dieser Glückspilz in den ersten Wochen der Freiheit? Er tötet im Vollrausch einen Nachbarn. Er wirft die gerade gewonnene Freiheit im Grunde weg. Das ist eine Geschichte, die einen traurig macht.

Auch Sie als Experten bewegen diese Schicksale also emotional, wenn Sie sie nachlesen?

Klar. Man muss sich als Historiker und Schriftsteller in die Situationen, in die Menschen, in die Zusammenhänge hineinversetzen. Und natürlich lässt es einen dann nicht kalt, wenn man mitbekommt, was da eben dieser Frau Tietze oder was dem jungen Senftleben passiert ist. Da denke ich auch an die Geschichte des berühmten Regisseurs Billy Wilder, der im Sommer 45 als amerikanischer Soldat in Berlin war. Er trifft zufällig auf der Straße eine junge Frau, die zu ihm sagt, wie sehr sie sich darüber freue, dass die Amerikaner da seien und bald die Gasleitungen reparierten. Und dann sagt Billy Wilder: „Ja, natürlich, und Sie freuen sich bestimmt darauf, bald wieder kochen zu können.“ Und da sagt die Frau: „Nein, nein, es geht nicht ums Kochen. Es geht darum, dass ich den Hahn aufdrehen und ganz tief das Gas einatmen werde.“ Sie hat im Grunde ihren Selbstmord angekündigt. Das ist eine erschreckende Geschichte.

Da prallen extreme Schicksale aufeinander.

Ja. Das Buch erzählt von einer Zwischenzeit: Das „Dritte Reich“ ist nicht mehr, eine neue staatliche Ordnung in Deutschland existiert aber auch noch nicht. So vermisst es ein historisches Biotop, in dem die Zeit zugleich stillsteht und sich beschleunigt. Ein Ende und ein Anfang. Diese Zeitgleichheit der Ereignisse hat mich ungemein fasziniert.

Was macht die Geschichte des Sommers vor 80 Jahren aktuell für uns heute?

In Europa findet seit dem Februar 2022 ein brutaler Krieg statt. Doch auch dieser Krieg wird irgendwann, hoffentlich sehr bald, ein Ende finden. Doch wie werden dieses Ende und der darauffolgende Neuanfang aussehen? Präsident Harry S. Truman hat unter dem Eindruck seiner Erfahrungen mit der stalinistischen Sowjetunion in der Nachkriegszeit die amerikanische Außenpolitik neu ausgerichtet. Jede Nation sollte nach seiner Ansicht zwischen alternativen Lebensformen wählen können. Er versprach, den freien Völkern, die drohten, in die Hände Moskaus zu fallen, militärisch beistehen zu wollen. Diese Garantie, die als „Truman-Doktrin“ in die Geschichte eingehen sollte, löste die seit den 1820er-Jahren geltende „Monroe-Doktrin“ ab, der zufolge sich die USA nicht in europäische Angelegenheiten einmischen wollten. Genau das scheint aber wieder die Devise der US-Außenpolitik unter Donald Trump zu sein. Doch wer schützt dann Europa? Fragen wie diese machen den Blick auf 1945 so spannend und brandaktuell.

Karten (10,50 Euro, mit PZ-AboCard 6,50 Euro) für das PZ-Autorenforum mit Oliver Hilmes am 5. Mai um 19 Uhr sind telefonisch unter (0 72 31) 93 31 25 oder online unter www.pz-forum.de erhältlich.