Pforzhiem/Karlsruhe. Die Mafia nutzt die Schwächen unseres Rechtssystems aus, um sich in Deutschland auszubreiten, sagt Alessandro Bellardita. Er muss es wissen, denn er ist selbst Richter in Karlsruhe. Am Dienstag, 20. Mai, kommt er ins PZ-Forum – im Interview zeigt er vorab schon mal auf, wie die Organisierte Kriminalität ihre Krakenarme im Südwesten ausstreckt und gesellschaftliche Entwicklungen eiskalt für ihre Geschäfte nutzt.

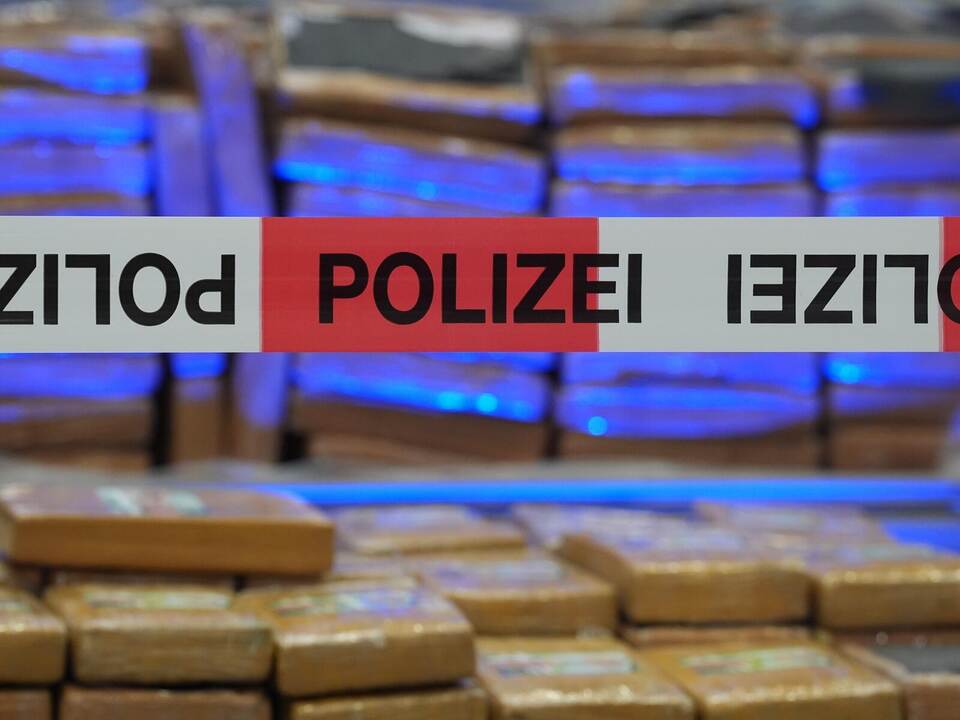

PZ: Die Mafia arbeitet ja lieber still und heimlich im Verborgenen. Anfang April war sie dann trotzdem wieder groß in den Schlagzeilen. Bei einer bundesweiten Razzia gegen die kalabrische Mafia Ndrangheta wurden 40 Objekte durchsucht. Es wurden Schusswaffen, Munition und Bargeld sichergestellt. 34 Haftbefehle wurden vollstreckt. Unter anderem wurde ein Polizist aus Aalen wegen Geheimnisverrats verhaftet. Hat Sie das überrascht?

Alessandro Bellardita: Wenn ich ehrlich bin, wundert mich das nicht. Diese Ermittlungen bestätigen, wie die Ndrangheta strategisch aufgestellt ist. Es geht um territoriale Vorherrschaft. Die hat sie sich unten in Kalabrien aufgebaut und die weitet sie jetzt faktisch hier in Baden-Württemberg aus. Die Mafia hat über Generationen hinweg Netzwerke geschaffen in einer Grauzone zwischen Organisierter Kriminalität, Politik, Verwaltung und Staatsapparat. Dafür nutzt sie ihr Geld – und Geld ist Macht. „Polizeibeamter festgenommen“, „Staatsanwalt in Untersuchungshaft, weil er einem Mafioso zur Flucht verholfen hat“, „Politiker wegen Korruption angeklagt“ – das ist gang und gäbe, da wo die Mafia etabliert ist. Kriminologen bezeichnen das als negatives Sozialkapital.

Sie sprechen von territorialer Vorherrschaft der Mafia in Baden-Württemberg – wie sieht die aus?

Die italienischen Mafiaclans haben sich Deutschland ähnlich wie eine Besatzungsmacht territorial aufgeteilt. Italienische Ermittler sagen, dass beispielsweise Stuttgart in den Händen der Ndrangheta ist, Karlsruhe in den Händen der Camorra, Mannheim in den Händen der Stidda. Darüber hinaus dürfte demnach die Cosa Nostra in Köln noch immer sehr stark sein, die Ndrangheta auch in vielen ostdeutschen Städten wie Erfurt, Leipzig oder Dresden. Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, die in der Wirtschaft eine Rolle spielt und in der die Mafia operativ nicht aktiv ist. Die Ndrangheta hat etwa 80 Prozent des weltweiten Kokainhandels in der Hand – die muss dafür sorgen, dass das dann auch irgendwo abgesetzt wird und dass das Geld dann investiert wird.

Bei der Razzia jetzt ging es aber nicht um Drogenhandel oder Auftragsmord, sondern um schweren Betrug mit Maschinen zur Herstellung von Pizza und um Lebensmittel. Ist das das neue Geschäftsfeld der Mafia? Sind die Kernkompetenzen der Ndrangheta jetzt Käse, Oliven, Tomatenkonserven und Teigrührer?

(lacht) Ja, das könnte man auf den ersten Blick tatsächlich glauben. Aber das ist nichts anderes als das Nebenprodukt der großen Drogengeschäfte. Das Problem der italienischen Mafia sind ihre unheimlich großen Bargeldsummen Bargeldsummen als Einnahmen aus dem Rauschgifthandel. Dieses Bargeld muss in Umlauf kommen – und da sind sie sehr kreativ. So schluckt man zum Beispiel in Italien Unternehmen im Lebensmittelbereich und dann werden Produkte wie Obst, Wein oder Käse relativ günstig auf den Markt gebracht, weil sie ja keinen Gewinn machen müssen, sondern nur Geld waschen. So schaffen sie Abhängigkeiten, beispielsweise auch von Restaurantbesitzern in Deutschland. Ich nenne das mal Schutzgelderpressung 2.0 - eine Schutzgelderpressung ohne die Erpressung. Da ist natürlich so eine Drohkulisse im Hintergrund, aber nur in ganz wenigen Fällen braucht es dafür noch Gewalt.

Internationale Razzia gegen die Mafia ’Ndrangheta: Einsatz auch in Großglattbach

Sind solche Razzien – wie von den Ermittlungsbehörden gern dargestellt - tatsächlich der große Schlag oder kratzen sie vielmehr nicht doch nur an der Oberfläche der organisierten Kriminalität?

Für die Mafia in Italien ist es schon ein Problem, wenn vor Ort auf einen Schlag 20, 30 Mitglieder der Ndrangheta in Haft sind. Allerdings muss man auch sagen, dass es nach allen großen Verhaftungswellen in der Ndrangheta bisher kaum jemanden gab, der wirklich ausgestiegen ist und ausgepackt hat. Und solange das der Fall ist, bleibt es für die Ermittler unheimlich schwer, die nötigen Beweise zu erbringen.

Sie vermuten aber, der ganz große Schlag kommt erst noch?

Es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Monaten weitere Verhaftungen erfolgen. Also nicht in Deutschland, sondern in Italien. Die Verhaftungen jetzt gehen ja auf Erkenntnisse aus den Jahren 2021 und 2022 zurück. Das ist im Prinzip noch immer dieselbe Ermittlungsgruppe wie damals, als es um den berühmten Stuttgarter Pizzabäcker Mario L. ging und der gleiche Staatsanwalt, der damals die Anklage in Italien verfasst hat. Das wird eine größere Nummer werden.

Vor zwei Jahren haben Sie im PZ-Interview gesagt, vor allem in Bezug auf Geldwäsche und den Drogenmarkt Deutschland: „Wir haben es den Mafiosi zu leicht gemacht.“ Hat sich seitdem entscheidend etwas?

Vonseiten des Gesetzgebers hat sich leider gar nichts geändert. Bei den Ermittlungen habe ich das Gefühl, dass vor allem in Baden- Württemberg, also in Stuttgart beim LKA, tatsächlich ein neuer Wind weht. Das liegt möglicherweise daran, dass in den letzten drei Jahren extrem viele große Rauschgiftfunde gemacht wurden. Sehr alarmierend ist, dass sich an den Preisen im illegalen Drogenmarkt trotzdem gar nichts ändert. Das bedeutet, dass einfach immer noch unvorstellbar große Mengen an Rauschgift unterwegs sind. Außerdem war das Thema Mafia in den letzten zwei, drei Jahren doch relativ konstant in der Berichterstattung, in Podcasts, in TV-Dokumentationen. Vielleicht hat auch die Aufmerksamkeit der Medien ein bisschen dazu geführt, dass die Ermittler sagen: So, jetzt müssen wir Gesicht zeigen.

Die Arme der italienischen Mafia reichen bis nach Pforzheim und in den Enzkreis

LKA-Präsident Andreas Stenger hat jüngst gesagt „Wir müssen den Menschen klarmachen: Pizza Cosa Nostra ist nicht witzig. Das ist kein Werbegag.“ Lässt sich die Öffentlichkeit von Klischees aus Filmen wie „Der Pate“ immer noch dazu verleiten, die Gefährlichkeit der Mafia drastisch zu unterschätzen?

Ja. Wir haben 30, 40 Jahre mit falschen Bildern gearbeitet. In Wirklichkeit sieht der Mafioso eben nicht aus wie Marlon Brando in „Der Pate“. Der heutige Mafioso ist im Prinzip einer, der nach außen ein ziviles Leben fristet als Unternehmer. Auch die Ermittler schauen bei der Mafia noch zu sehr auf die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Dabei müsste man eher gucken: Wieso geht jemand, der in Italien wegen Zugehörigkeit zur Mafia zu acht Jahren verurteilt worden ist, danach plötzlich nach Belgien, Deutschland oder Holland und gründet hier zwei Jahre später ein Unternehmen und ist in der Bauwirtschaft unterwegs? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist: Wir könnten die Namen ausfindig machen, weil diese Verurteilungen in Italien natürlich öffentlich sind.

Mehrfach waren ja auch Pforzheim, der Enzkreis und der Nordschwarzwald schon im Fokus von Mafiaermittlungen. Auch im Zuge der „Operation Boreas“ wurde jetzt in Mühlacker-Großglattbach eine Wohnung durchsucht – ein Zeichen dafür, dass sich die Ndrangheta nun auch in der Region breitmacht?

Die Ndrangheta spielt in Pforzheim eigentlich keine Rolle. Von so einer Wohnung lässt sich nicht unbedingt drauf schließen, wo der Betreffende seine Geschäfte macht. Aber zu glauben, die Region wäre Mafia-frei, wäre sehr naiv. In Pforzheim ist den Erkenntnissen zufolge tatsächlich eher die sizilianische Cosa Nostra noch immer sehr aktiv - vor allem die Untergruppierung der Stidda.

Ihren Vortrag gliedern Sie in drei Teile: „Blut“, „Geld“ und „Würde“. Wofür stehen die Begriffe?

„Blut“ ist natürlich mehr oder weniger die Methode der Mafia - die Drohkulisse, die Machtausübung, die Taten. „Geld“ ist im Prinzip das Ziel der Mafia und gleichzeitig aber auch ihr großes Problem, vor allem das Bargeld. Und „Würde“ ist sozusagen der Gegenbegriff zur Ehre, mit der sich die Mafia oft selbst schmückt. „Würde“ kennzeichnet diejenigen, die gegen die Mafia aktiv sind und vor allem auch die, die in diesem Kampf ihr Leben geopfert haben.

Einer davon ist Rosario Livatino. Der italienische Ermittlungsrichter wurde 1990 von der Mafia ermordet. Im Vorwort ihres Romans „Die sizilianische Akte“ zitieren sie ihn mit: „Wer die neue Mafia verstehen will, muss nach Deutschland schauen.“ Welche Strukturen des organisierten Verbrechens sind es, die hierzulande besser zu erkennen sind als in Italien?

Livatino hat in den 1980er Jahren aufgedeckt, wie Gelder, die auf Sizilien mit dem Heroingeschäft verdient wurden, im Ausland investiert wurden, vor allem auch in Baden-Württemberg, schwerpunktmäßig in Mannheim in der Baubranche, wo dann über Scheinrechnungen Geld gewaschen wurde. Das hat wegen der damaligen Straflosigkeit der Geldwäsche in Deutschland wohl auch lange gut funktioniert. Bei ihrer Internationalisierung nutzt die Mafia nämlich immer die Lücken aus, die sich durch politische Entscheidungen oder gesellschaftliche Entwicklungen neu ergeben - zum Beispiel durch den europäischen Binnenmarkt Anfang der 1990er Jahre oder den Mauerfall. Da hat die Mafia sofort einen Strategiewechsel eingeleitet und angefangen, in Deutschland alles zu kaufen, was zu kaufen war, um ihr Schwarzgeld zu investieren und zu waschen. Und sie hat gleichzeitig das Chaos genutzt, um ihr Waffenarsenal aus Beständen der Nationalen Volksarmee zu erneuern.

Sandro Mattioli bietet im PZ-Forum einen Streifzug durch die Welt der Mafia

Oder nehmen Sie die Flüchtlingswelle 2015, die ich auch im Roman aufgreife. Da hat die Mafia in Italien sofort erkannt: Das ist ein Riesengeschäft, da kann man Geld verdienen - zum einen, wenn es um das Management rund um die Flüchtlingsheime geht, zum anderen haben sie in sozial strukturschwachen Gegenden wie Sizilien billig junge Migranten rekrutiert für den Drogenhandel und die Drecksarbeit vor Ort und so ihre Gewinnmarge nochmals vergrößert. Die Mafia antizipiert die Geschichte. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Sie sind immer ein, zwei Schritte voraus. Ich will nicht wissen, was der Russland-Ukraine-Konflikt an Möglichkeiten für die Mafia eröffnet hat, was zum Beispiel wieder die Erneuerung des Waffenarsenals oder Geldwäsche angeht. Das sind Sachen, die werden wir in drei, vier, fünf Jahre überhaupt erst in Erfahrung bringen können. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass da schon einiges gelaufen ist.

Als Richter hätten Sie auch gut ein Sachbuch zur Mafia schreiben können – stattdessen haben Sie mit „Die sizilianischen Akte“ Ihren zweiten Kriminalroman veröffentlicht. Warum das fiktionale Format? Lassen sich da Zusammenhänge leichter beschreiben, die Sie im Sachbuch vielleicht „mangels Beweisen“ nicht hätten aufzeigen können?

Ja, manchmal ist es so. Ich wollte zeigen, welche Lücken wir haben, welche Schwierigkeiten Ermittler haben. Deswegen habe ich auch aus der Sicht eines Staatsanwalts geschrieben, weil der im Prinzip diese Filterfunktion hat zwischen der polizeilichen Ermittlung und der richterlichen Tätigkeit, zu sagen: Was ist Recht und was kann ich dann eigentlich noch vor Gericht verwerten? Und da haben es Staatsanwälte in Deutschland wirklich nicht leicht. Wenn es um Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität geht, fehlen ihnen leider einige Instrumente – und das lässt sich im etwas lockereren fiktionalen Kontext einfacher darstellen. Aber ich schließe nicht aus, dass auch noch ein Sachbuch kommt zur Mafia.

Am Dienstag, 20. Mai, kommt Alessandro Bellardita ins PZ-Forum. Er wirft einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Mafia in Deutschland und liest aus seinem Kriminalroman „Die sizilianische Akte“. Karten (10,50 Euro/mit PZ-Abocard 6,50 Euro) gibt’s bei der „Pforzheimer Zeitung“ (Poststraße 5), unter Telefon (9 72 31) 93 31 25 oder unter www.pz-forum.de.

Zur Person

Alessandro Bellardita ist gebürtiger Sizilianer und 44 Jahre alt. Nach seinem Jurastudium in Mannheim arbeitete der Karlsruher als Anwalt. Seit 2012 ist er im Justizdienst tätig, erst als Strafrichter am Landgericht Karlsruhe, nun als Vorsitzender des dortigen Bezirksjugendschöffengerichts. Von 2015 bis 2018 war er in der Abteilung für die Bekämpfung Organisierter Kriminalität in der Staatsanwaltschaft Heidelberg tätig. Daneben schreibt er juristische Kolumnen für italienische und deutsche Zeitungen sowie Fachzeitschriften und auch Bücher. 2021 veröffentlichte er das Sachbuch „La fine delle mafie“ „Das Ende der Mafia“/ AltreMenti), in dem es um das Erbe des 1992 ermordeten Antimafia-Ermittlungsrichters Giovanni Falcone geht. Im Klotz Verlagshaus brachte er 2021 sein Romandebüt „Der Zeugenmacher“ heraus. 2024 folgte „Die sizilianische Akte“ – der zweite Fall für Bellarditas Hauptfigur, den Heidelberger Staatsanwalt De Benedetti.